目次

- 目次

- 注文したスピーカーが届きました。

- 天井の構造と施工方法

- 下地チェッカーは優れものだが使い方が肝心

- 具体的なスピーカーの取り付け方法

- 配線工事

- どんなケーブルを使うか

- 実際に配線してみる

- 完成しました

4.施工について

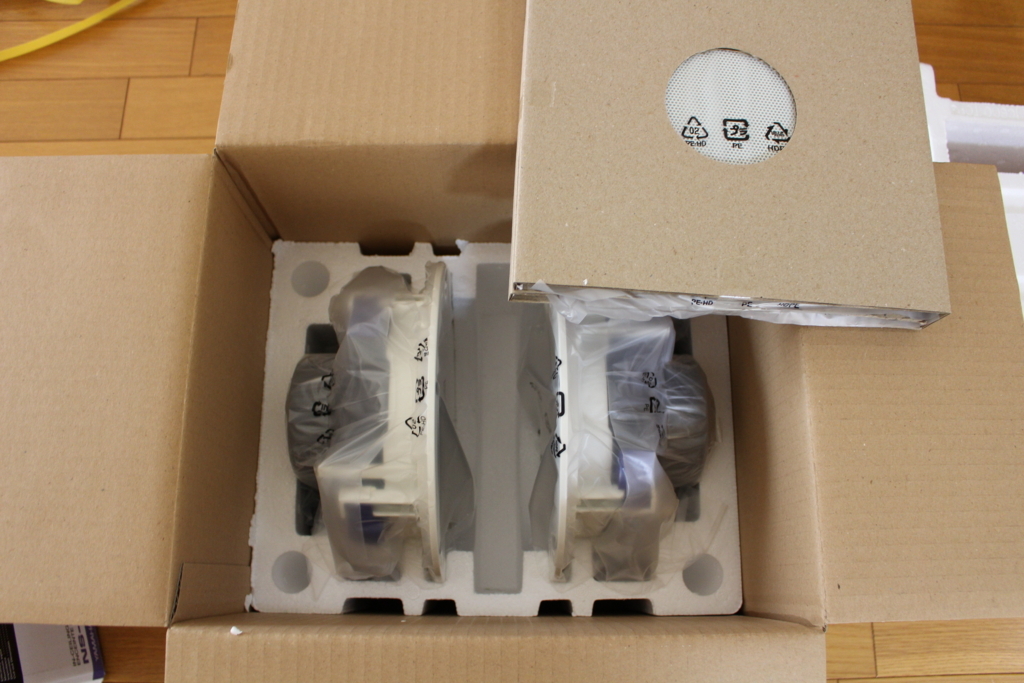

注文したスピーカーが届きました。

かっこいいですね。

2個入っています。

天井の構造と施工方法

今回は、施工についてです。

天井の構造がどうなっているかですが、通常の木造軸組み工法の家では、下記のように下地に石膏ボードを貼っている場合が多いです。

木造軸組み工法の天井裏の様子(一例です)

だから、既設の天井に施工するのであれば、天井ボードの木製下地と木製下地の間に穴をあけなければいけません。もちろん木製下地をカットしてしまうと天井が弱くなるからです。

上の図と写真を見て分かるように、スピーカー開口寸法と木製下地と木製下地の間は結構ギリギリです。精度よく下地の位置を確認して天井ボードにスピーカーの開口を開ける必要があります。

ところが、天井の下からは天井裏の木製下地が見えないので、下地チェッカーを使います。

下地チェッカーは優れものだが使い方が肝心

以前に壁の下地材を調べるのに買ってあったものですが、これ本当に優れものです。

ただ、この商品のレビューを見ていると、「使えない」という評価も多いですが、それは壁内や天井内の構造が想像できていない人のコメントだと思います。家はオーダーメイドで作っているので、下地の位置ははっきり分かりません。

常に見えない内部のことを想像しながらこれを使えばいいのです。この器具の使用に一番大事なのは「想像力」だと思います。

![]()

現実的に考えてください。超能力者でもないのに、壁の中や天井裏の中身がこれぐらいの価格の道具で完全に分かるわけがないのです。今度時間があればこの器具のことについても書こうと思います。

( ↓ 書いてみました)

具体的なスピーカーの取り付け方法

このヤマハのホームページにある施工映像はとても分かりやすいので参考になりますが、この下地材は、ビルやオフィスなどのLGS天井(軽量鉄骨)のものです。各家庭では、この鉄製の下地が木材で施工されているものが多いです。

この映像では、下地をカットしていますが、これはLGS天井では親と子の下地があり、子の下地をちょっとカットしているだけです。こういった建物では下地材を大きくカットする場合は、天井が弱くなるので下地材を追加して開口周辺を補強しています。戸建て住宅では木製下地材をなるべくカットしない方がいいです。天井が弱くなります。

さらにこの映像にあるジプトーンと呼ばれる天井ボード材は、ボードの目地の位置や取り付けビスの位置から鉄製のLGS下地材の位置が大体分かるのでいいのですが、一戸建てであれば、天井ボード材の表面にクロスが貼ってあるため、見ただけで天井裏の下地材の位置は下から分かりません。

家で施工するときは、天井が弱くなるのでなるべく木製の下地をカットしたくはありません。

そういったことで、下地チェッカーの出番です。これは、天井の下からでも下地材(木製でもOK!!)の位置がわかるという便利な機械です。

下地の反応のあった場所に養生テープでマーキングしていき、下地と下地のセンターに小さい穴をあけます。

取扱説明書にあるように、

天井裏にスピーカーが取り付けられる深さがあるか、ハンガーを折り曲げて作ったもので確認します。

なぜ、下地チェッカーで調べたのに、さらに天井の中をまた調べるようなことをするのかというと、

- 天井の木製下地材を取り付けるために、この木製下地材と直角方向にさらに木材が取り付けられているから。その木材は木製下地材の上50mm程度のところにあるので、下地チェッカーで検知できない。

- スピーカーの埋込高さの間に、梁などの大きな構造部材が来る場合がある。

- 空調ダクトやケーブルの太い束、その他何かがある場合があるから。

つまり、見えない場所なので、自分の思いもよらなかったことがあるかもしれないということです。ばかばかしいと思う人もいるかもしれませんが、この確認を確実にするということは現場では非常に大切なことです。

この状態では、まだ小さな穴を天井に一つ開けているだけなので、スピーカーの開口場所を、その開口寸法の半径分移動するのは全く問題ないからです。

また、この穴の小ささならば、そもそも開口の位置が全然悪かった時に、精神的なダメージや家族からのクレーム(笑)を最小限にしてくれるという大事な役割があるのです。

大事なことは、開口位置を慎重すぎるぐらい慎重に決めないといけないということです。

ハンガーを折り曲げたものを、開口予定の場所の真ん中に小さな穴を開けて突っ込み、ぐるぐる回してみます。

天井内に障害物があればぐるぐる回らないので、そんな障害物があれば開口を少しずらしてまた確認していきます。

天井ボードを開口するために、石膏ボード用ののこぎり(ひきまわし)を購入しました。1000円ぐらいです。

失敗が許されないという緊張感のもと、穴をあけることに成功しました。

これを4回繰り返します。

配線工事

この後は、天井埋込スピーカーの配線工事です。

こんな感じで進めます。

どんなケーブルを使うか

その前に、どのようなケーブルを使うか考えないといけないですね。

スピーカーケーブルはピンキリです。マニアの方は高いケーブルを使っているのですが、今回はそんなに高級なスピーカーを駆動するわけではないので、一般的な施設で使われているものを参考にして考えていきたいと思います。(高級スピーカーではないですが、家にあるスピーカーの中では一番高いですが・・)

通常、一般的なビルなどの施設では、非常放送用スピーカー(一般の放送スピーカーを兼ねていることがほとんど。ハイインピーダンス)の配線にHP1.2mm(直径1.2mmの単線:耐熱)を使っており、音響設備(プロジェクターやマイクが設置されている部屋など)のある部屋では、音響用スピーカーが別に設置されており、その配線にカナレ電気というメーカーの4S8(又は4S6)というケーブルを使っている場合が多いです。

我が家でも、アンプからスピーカーまで、配線のルートの関係でちょっと距離(10m弱)があり、カナレ電気のホームページにあったダンピングファクターの考え方で(DF=20~50あればいいなと思った)、断面積2m㎡(単線では直径1.6mm)が妥当との考えに至りました。

まあ、電気抵抗を減らす一番の方法は断面積を増やすこと(電圧が一定なら)なんで、ちょっとこの太さには余裕があるなとは思っています。まあ、抵抗の少ない材質を使うという方法もあると思うのですが、それ高いですよね。

一番いいのは、CANAREの4S8ケーブルを素直に使うことなのですが、ネットで切り売りの値段を見たのですが、高いんですよね。でも、100m巻きを買ってもかなり余ってしまうし。安くあげたいし・・・。

とまあ、こんな理由を書いていますが、実は、今すぐにというかこの休日で配線したかったので、ネットで注文して待つ時間がなかったということが大きいですね。早く終わらせたかったのと、天井にぽっかり穴を開けた状態で次の休日までということはちょっと・・・。

ちなみに、この4S8というスピーカーケーブルはより線で、2.5m㎡相当とカタログにあります。

じゃあ、通常の市販のスピーカーケーブルの断面積が2m㎡のものにしようかなと思ったのですが、ホームセンターの計り売りで見ると、ただの平行の2線の電線です。

ただ、どうも私にとっては、現場的(固い考え方)な考え方ですが、電線を天井ころがし配線するのには抵抗があったので(まあ100Vなどの強電でないので関係ないのですが。強電ならば天井裏の電線のころがし配線はできません。ケーブルなら転がし配線はできます。ちなみに4S8は外装が硬いケーブルです)、ちょっと考えました。

普通に家庭内のケーブルの種別を考えると真っ先に思い浮かぶのはVVFケーブルです。(よく建築現場で見かける壁の中や天井裏に配線されている灰色のケーブルです)

VVF1.6-2cは一番安いし多く出回っている(単線で直径が1.6mm つまり2m㎡と同じ断面積)のですが、銅の単線で硬いので、スピーカーやアンプに接続する際は困難となります。

ちなみに、話は横道にそれますが、電気の電線の太さには、直径で表しているものと断面積で表しているものがあります。この違いはなにかというと、単線が直径、より線が断面積で表しているということです。

単線とは銅そのものが線になっているもので、太くなると当然固いし、曲げたら曲がったままです。より線は細い単線をより合わせているので、曲げやすく、曲げてもある程度元に戻ります。私たちが目にするのは、ほとんどより線です。単線のものは、壁の中や天井の中に隠れて敷設されていることが多いです

(円の面積=π x r x r , 直径が1.6mmだと半径は0.8mm → r =0.8

3.14 x 0.8mm x 0.8mm = 2.0096 m㎡ ≒ 2 m㎡

つまり、直径1.6mmの単線と断面積2 m㎡のより線は同じ断面積)

より線で2m㎡。というとまあ、キャブタイヤケーブルやVCTケーブルがありますが、キャブタイヤは高いのでVCTかなと。(主な用途は電源ケーブルです)

そういうことで、VCTFの2m㎡-2cにすることにしました。ホームセンターで45m購入して5,760円でした。

まあ、施工後にこのブログを書いている時に、カナレ電気のホームページを見るとVCTFより多少高くてもスピーカーケーブルを使用することをお勧めすると書いていたので、まるで、私のことを言われているみたいで(笑)・・・。まあこれは、人それぞれといったところです。

ちなみに2m㎡は、普通の皆さんが目にするスピーカ線よりも太いです。皆さんが100V電源用に使っているコンセントの延長コードでもよっぽど長いものでもない限り2m㎡ほど太いものはないです。

実際に配線してみる

RとLの長さが同じになるようにカットして天井内を配線します。

このスピーカーの天井開口寸法で、私の頭がぎりぎり天井裏まで入るので、配線はなんとかできました。

この天井裏に頭を突っ込んで、自分の目で天井裏を確かめながら配線できるということは、天井裏配線をするためにとても重要なことです。これができれば大幅に難易度は下がります。

小さい開口寸法のスピーカーでは上記のことができません。そういう意味で、このNS-IC 600のスピーカーサイズは、下地材の間に収まり、なおかつ頭が入る大きさなので、ベストのサイズなのです。

ただ、天井から壁に落とし込む(壁の中にケーブルを下ろしてくる)のがとても苦労しました。露出配線で天井からおろしてくるのを避けるためですが、本当に苦労しましたがなんとかできました。難しければ、露出配線をして、モールで隠す方法もあります。でも一番いいのは、家を建てるときにアンプの場所から天井裏に空配管を敷設しておいてもらうことです。

↑ケーブル配線状況

↑ケーブル端末処理

↑取り付け完了

↑カバー取り付け

完成しました

できあがり!!!

早速、音楽を鳴らしてみました。

すごくいい!!!

スピーカーをまんべんなく配置したので、音量を上げなくても部屋中に聞こえるのはいいですね。

でも、欠点も書いておきます。

私はBGM程度の小さい音で聞いているのでいいのですが、大きい音だと2階によく聞こえます。

低音があまり強くないと思います。(これも私はそんな使い方をしないので全く問題ありませんが)

そういう欠点もありますが、部屋全体に降り注ぐように音楽が満たされている感覚は、私はとても素敵だと感じています。

食事中はyoutubeで、食事に合うジャズやクラシックなんかを聞いたり、子供が寝た後にウィスキーを飲みながらパソコンをやったりしているときに聞いているのですが、すごくいいです。心が落ち着きます。

本当にテレビをあまり見なくなりました。

次は、状況を見てAVアンプを購入したいですね。最近のものはインターネットラジオも流せるらしいのでおもしろそうです。

![]()

このお店で購入しました。

全く問題なく購入できました。

|

YAMAHA NS-IC600 2本ペア 天井埋め込み型スピーカー ローインピーダンス 価格:15,984円 |

(最新記事です。技術の進歩は想像を超えますね)![]()

challengefunlife.hatenablog.com

最初の記事

challengefunlife.hatenablog.com

challengefunlife.hatenablog.com

(壁の内部構造を書いています)